Il Large Hadron Collider (LHC) è un acceleratore di particelle situato presso il CERN di Ginevra, utilizzato per ricerche sperimentali nel campo della fisica delle particelle.

LHC è l'acceleratore di particelle più grande e potente esistente, accelera protoni con una energia di circa 14 teraelettronvolt ed è costruito all'interno di un tunnel sotterraneo con una circonferenza di circa 27 km, a circa 100 m di profondità.

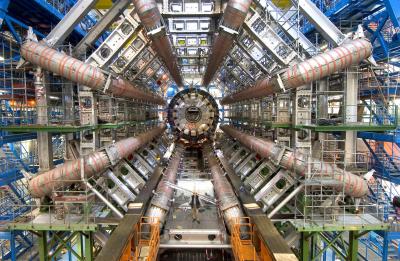

Due fasci di protoni vengono accelerati in direzioni opposte, all'interno dei tubi a vuoto, e collidono in quattro punti lungo il percorso, dove il tunnel si allarga per lasciare spazio a grandi vani che ospitano i rivelatori. I quattro principali rivelatori di particelle sono ATLAS, di forma toroidale, il Solenoide compatto per muoni (CMS), LHCb, e ALICE, un collisore di ioni. I rivelatori utilizzano tecnologie diverse e operano intorno al punto in cui i fasci collidono. Nelle collisioni vengono prodotte numerose particelle, le cui proprietà vengono misurate dai rivelatori e inviate al centro di calcolo. Tra gli scopi principali degli studi vi è la ricerca di tracce dell'esistenza di nuove particelle.

Il programma scientifico di LHC prevede sette esperimenti. I due esperimenti più grandi sono ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) e CMS (Compact Muon Solenoid) che sono rivelatori di enormi dimensioni e avanzata tecnologia realizzati da collaborazioni internazionali comprendenti oltre 2000 fisici. L'esperimento LHCb è invece progettato per studiare la fisica dei mesoni B, mentre ALICE è ottimizzato per lo studio delle collisioni tra ioni pesanti. I due rivelatori più piccoli sono TOTEM e LHCf specializzati per studiare le collisioni che producono particelle a piccolo angolo rispetto alla direzione dei fasci.

Le attività del gruppo di ricerca in questo settore sono principalmente finanziate dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Il gruppo di Fisica delle Alte Energie fa parte del Gruppo Collegato di Siena alla Sezione INFN di Pisa.

Nell'ambito della fisica delle particelle, ATLAS studia diversi tipi di processi rilevati o rilevabili nelle collisioni energetiche del Large Hadron Collider (LHC). Per i processi già noti, si tratta di misurare in modo sempre più accurato le proprietà di particelle conosciute o di trovare conferme quantitative del Modello standard. Processi finora non osservati permetterebbero invece, se rilevati, di scoprire nuove particelle o avere conferma di teorie fisiche che vanno oltre il Modello standard.

Attività del gruppo ATLAS

- Analisi di decadimenti rari dei mesoni B

- studio del decadimento J/ψ → φ + π⁺ + π⁻

- analisi di processi di Lepton Flavor Violation (LFV) e Lepton Flavor Universality (LFU)

Gli obiettivi dell'esperimento sono:

- esplorare la fisica nella scala del TeV,

- approfondire lo studio delle proprietà del bosone di Higgs, già scoperto dal CMS e da ATLAS,

- cercare indizi per la fisica oltre il modello standard, come la supersimmetria o dimensioni extra,

- studiare vari aspetti delle collisioni tra ioni pesanti.

Attività del gruppo CMS

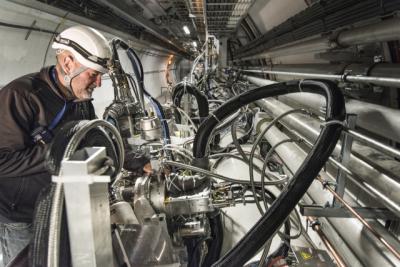

Attività di progettazione e costruzione per l’upgrade del tracciatore di CMS in vista della presa dati ad alta luminosità di LHC (HL-LHC).

Analisi dati raccolti con il rivelatore CMS per lo studio del bosone di Higgs.

Il programma di fisica del TOTEM è dedicato alla misura di precisione della sezione d'urto totale e della sezione d'urto differenziale protone-protone, nonché allo studio approfondito della struttura protone che è ancora scarsamente compreso. Lo studio dei processi di fisica della regione molto vicino al fascio di particelle (regione in avanti) è complementare ai programmi degli esperimenti di uso generale LHC e richiede rivelatori adeguati.

Attività del gruppo TOTEM

- Fisica Diffrattiva

Attività del gruppo PPS

- sviluppo di nuovi rivelatori, sia di tempo, utilizzando cristalli di diamante,

- sviluppo di rivelatori a pixel di silicio

- analisi dei dati raccolti per la ricerca di Possibili candidati di Materia Oscura eventualmente prodotti in LHC.